Berufliche Adäquanz und Anforderungen: Vergleich ausgewählter Hochschulabschlüsse

Die berufliche Integration von Hochschulabsolvent*innen sowie die Passung zwischen erworbener Qualifikation und ausgeübtem Beruf sind zentrale Aspekte der Qualitätsentwicklung und der strategischen Weiterentwicklung der Studienangebote. Dabei lässt sich zwischen horizontaler Adäquanz (inhaltliche Passung zwischen Studienfach und Berufsfeld) und vertikaler Adäquanz (Niveauübereinstimmung zwischen Abschluss und beruflicher Position) unterscheiden (vgl. Fehse & Kerst 2007). Im Rahmen dieses Beitrags liegt der Fokus auf horizontaler Adäquanz. Ziel dieses Beitrags ist es, wesentliche Differenzen der beruflichen Adäquanz und subjektiven Anforderungsniveaus herauszuarbeiten und erste Interpretationsansätze zu formulieren, um daraus mögliche Implikationen für Lehre und Beratung abzuleiten.

Methodik

Die Datenbasis bildet die Befragung der Absolvent*innen (n=3540) aus dem Jahr 2023. Zur Erfassung der beruflichen Adäquanz wurden Mittelwerte zu vier Dimensionen erhoben:

- Übereinstimmung der beruflichen Position

- des Anforderungsniveaus der Arbeitsaufgaben

- der Fachrichtung

- des Einkommens mit dem erworbenen Hochschulabschluss

Die Angaben der Befragten erfolgten auf einer Likert-Skala von 1 („in sehr hohem Maße“) bis 5 („gar nicht“). Analog erfolgte die Erfassung der subjektiven Über- bzw. Unterforderung von 1 („sehr überfordert“) bis 5 („sehr unterfordert“) hinsichtlich des Anforderungsniveaus der Arbeitsaufgaben und des Arbeitspensums. Die Analyse konzentriert sich auf Mittelwertvergleiche der Abschlussgruppen.

Ergebnisse

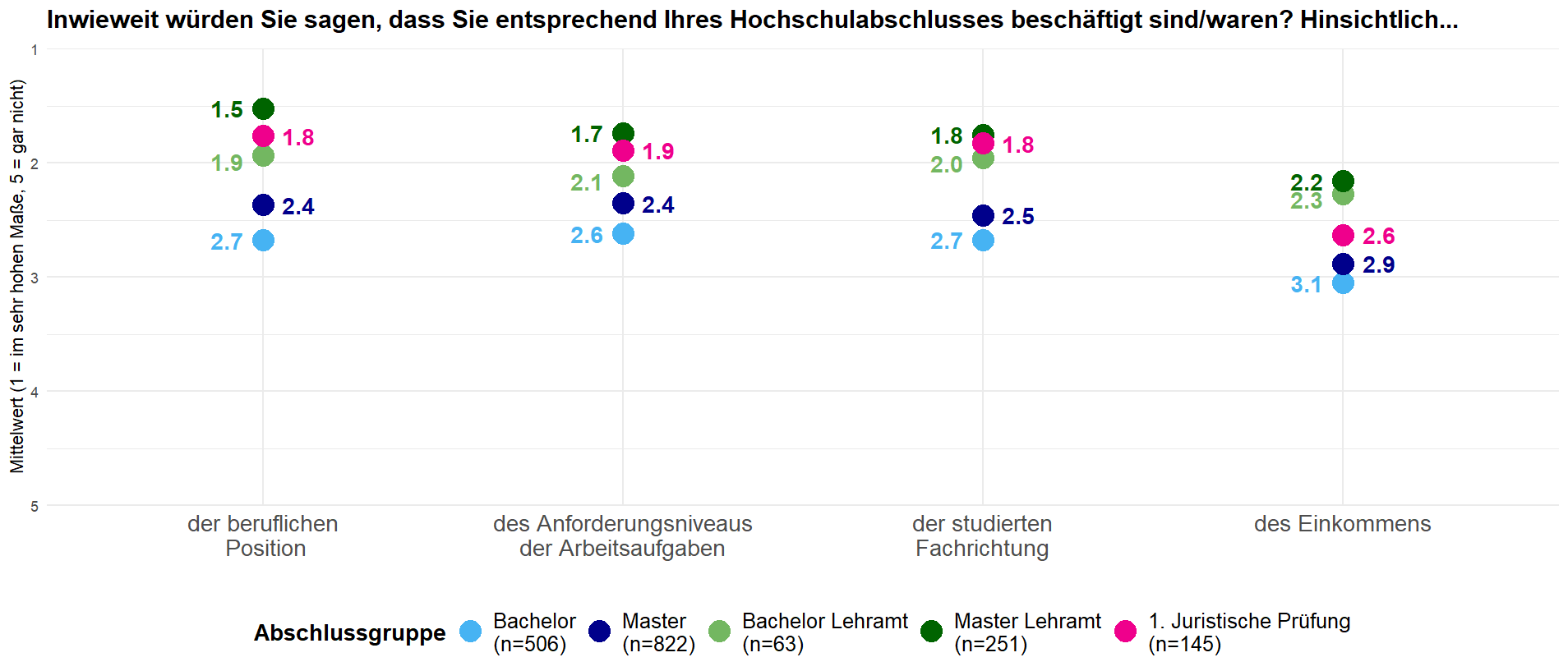

Berufliche Adäquanz: Selbsteinschätzung der Passung zwischen Studium und Beruf

Um das Bild in größerer Ansicht zu betrachten, bitte die Zoom-Funktion des Browsers nutzen.

Die Mittelwerte zeigen erkennbare Unterschiede, wie gut sich die erste Tätigkeit der Absolvent*innen mit dem jeweiligen Studienabschluss deckt:

- Master-Lehramtsabsolvent*innen: Höchste Passung, z. B. 1.5 bei der Position und 2.2 beim Einkommen.

- Juristische Prüfung: Ebenfalls hohe Passung, z. B. Werte zwischen 1.8 und 2.6.

- Bachelor-Lehramt: Gute Übereinstimmung, z. B. 1.9 bei der Position.

- Masterabschlüsse (ohne Lehramt): Mittlere Passung, z. B. 2.4 bei der Position, 2.9 beim Einkommen.

- Bachelorabschlüsse: Geringste Passung, z. B. 3.1 beim Einkommen.

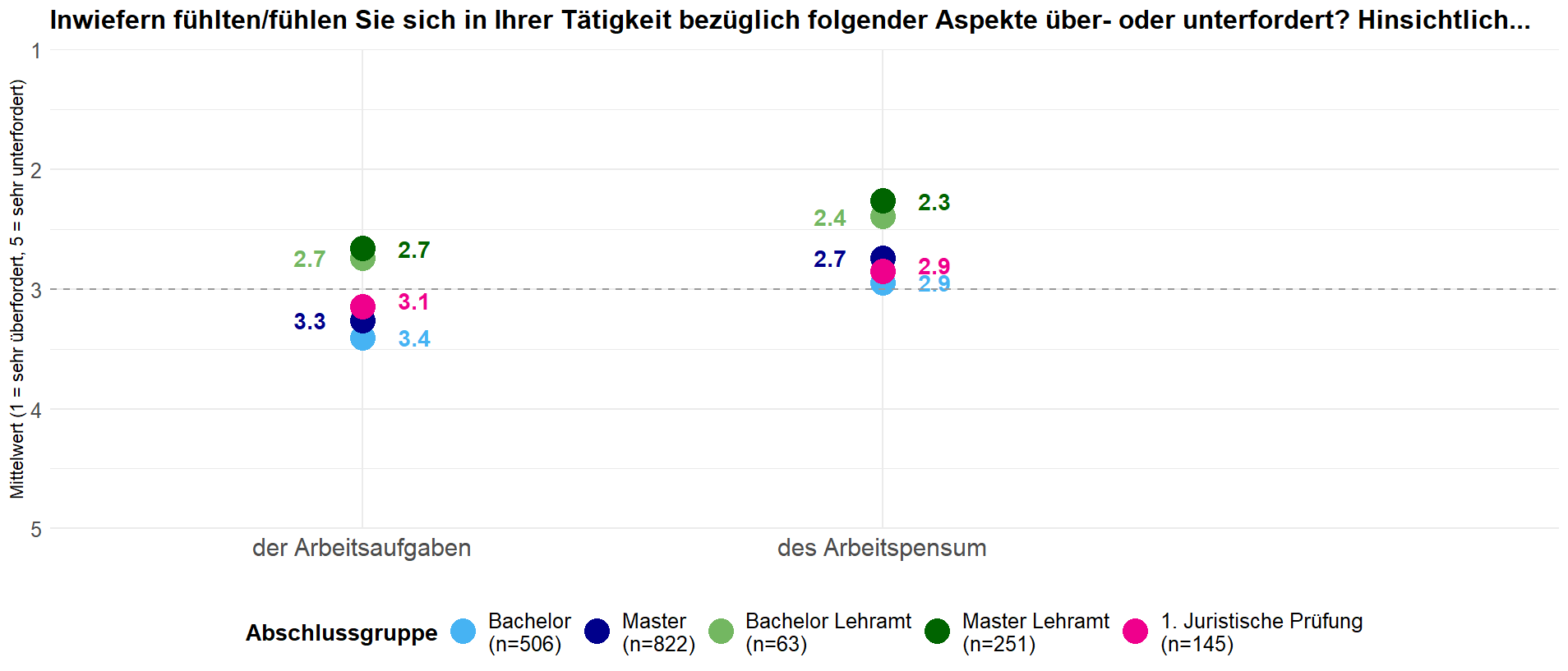

Subjektives Anforderungsniveau: Anforderungen und Belastung im Berufsalltag

Um das Bild in größerer Ansicht zu betrachten, bitte die Zoom-Funktion des Browsers nutzen.

- Bachelorabsolvent*innen: Höchste Werte (3.4 Aufgaben, 2.9 Pensum), Anzeichen für Unterforderung.

- Masterabsolvent*innen: Werte bei 3.3 und 2.7 – leicht höhere Anforderungen als Bachelor.

- Lehramtsabsolvent*innen: Niedrigste Werte (2.7 Aufgaben, 2.3–2.4 Pensum), fühlen sich stark gefordert.

- Jurist*innen: Mittelwerte (3.1 Aufgaben, 2.9 Pensum), moderate Belastung.

Die Abschlussart wirkt sich auch auf das subjektive Anforderungsniveau aus. Berufsspezifische Studiengänge zeigen eher hohe Anforderungen, während Bachelorabsolvent*innen häufiger eine geringere Beanspruchung erleben.

Fazit

Die Ergebnisse verdeutlichen eine gewisse Varianz in der beruflichen Passung und der subjektiven Belastung, die eng mit der Art des Abschlusses zusammenhängt. Berufsspezifische Abschlüsse wie die erste juristische Prüfung scheinen eine klare berufliche Orientierung zu bieten. Allgemeine Bachelorabschlüsse hingegen weisen eine geringere Passung und variablere Anforderungserfahrung auf.

Die starke Differenzierung zwischen berufsbezogenen und allgemeinen Studienabschlüssen legt nahe, dass zukünftige Untersuchungen Fächergruppen detaillierter analysieren sollten.

Literaturverzeichnis

Fehse, S. & Kerst, C. (2007). Arbeiten unter Wert? Vertikal und horizontal inadäquate Beschäftigung von Hochschulabsolventen der Abschlussjahrgänge 1997 und 2001. Beiträge zur Hochschulforschung, 29(1), 72–98.